Un mese. Ci ho messo un mese a guardare 85 episodi e continuare col manga dove l’anime non arriva, ossia dal capitolo 288 al 402 – dal volume 33 al 45. Sono diventato Haikyu!! dipendente.

Ora che l’ho finito, non mi sento pronto a lasciare gli spogliatoi del Karasuno. Scrollo fan art su Pinterest, cerco portachiavi, sticker, action figure da ordinare. Per elaborare la separazione mi sono cimentato, come chiunque altro avrebbe fatto, in un articolo su Haikyu!!, la pubblicità e il filosofo Gianni Vattimo.

Il fatal flaw di Shōyō Hinata, il protagonista, è l’altezza. Lui sogna di diventare un “asso”, di sfondare qualunque muro da qualunque posizione con schiacciate alte e potenti, ma misura soltanto 162 centimetri – e pecca nei fondamentali. Cosa ci fa nel Karasuno? Come può essere utile a una squadra già indebolitasi? Sa saltare parecchio, più di chiunque altro, è agile, veloce, instancabile e ha il killer instinct: può diventare un’esca formidabile.

Gli spettatori pagano per vedere i palleggi degli alzatori, i salvataggi del libero e, soprattutto, gli schiacciatori. Quello dell’esca (decoy) è un ruolo marginale: non c’è nulla di scenografico nell’attirare le attenzioni del muro avversario correndo, saltando e fintando. L’esca è l’opposto di un asso.

Ricapitolando, Shōyō ha un fatal flaw che non solo gli impedisce di diventare ciò che vuole, un asso, ma lo costringe a giocare nel ruolo più insignificante. Peggio di così non può andare. Ma se chi nasce dotato ha già tutto, quelli come Shōyō hanno “fame” – sembra una citazione di Andrew Tate o di Shiva, ma, giuro, qui non è retorica individualista.

Il manga di Haruichi Furudate racconta magistralmente il mito dell’underdog, ossia di qualcuno che, da una posizione di svantaggio, ribalta ogni pronostico. Dopo 402 capitoli Shōyō diventa “mostruoso” perché, lavorando duro, accetta la propria unicità, la trasforma in forza e, alla fine, riesce a realizzare sé stesso contro ogni aspettativa. «L’esca… più forte…».

Noi amiamo gli underdog: Naruto, Whiplash, Karate Kid, Spiderman, Cenerentola, la Bibbia e mille altri prodotti culturali. Ma perché ci affascinano tanto? Rappresentano un coinvolgente espediente narrativo, ci immedesimiamo in loro e, come dice il Professore della Casa di Carta: «di fronte a una sfida di smisurato disequilibrio, il pubblico tiferà per quello che ha meno speranze» – vedasi il Camerun degli anni Novanta, il Leicester 2015/2016 o il Marocco agli Europei 2020. In più, citando il professor Takeda, il coach del Karasuno: «il bello del non essere perfetti è che si può migliorare».

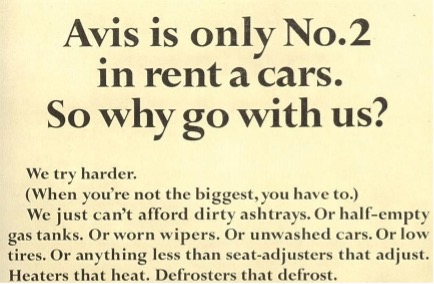

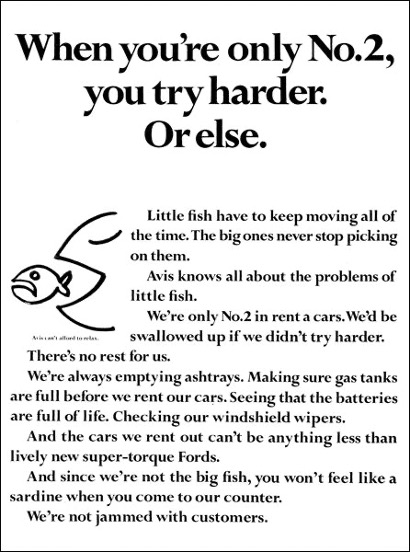

«You have room to grow». È la stessa filosofia che troviamo dietro alla campagna di Bill Bernbach per Avis: We try harder. Negli anni Sessanta Avis, come il Karasuno nella pallavolo, è data per spacciata nel mondo dell’autonoleggio: Hertz detiene il 50% del mercato e sta lentamente eliminando i competitor. A differenza di Hertz, però, Avis ha spazio per migliorare e William “Bill” Bernbach, lo Shōyō della situazione, trasforma questa unicità in un punto di forza. La campagna è uno spettacolo – come direbbe il coach: «What could be more fun…».

Il Karasuno non è lo Shiratorizawa né l’Aoba Johsai e Avis non è Hertz. E allora? Per diventare i migliori non possiamo rilassarci: «We try harder». Or else.

A un certo punto del manga, Yachi, una ragazza del primo anno, deve decidere se diventare la nuova manager del Karasuno. Non è mai stata nulla prima, se non una “paesana B”, una comparsa fugace nello spettacolo, nella scuola e fra i suoi compagni. Come Avis, è sempre rimasta sullo sfondo, alle spalle dei protagonisti. Ma anche fare la paesana B è, come dice Shōyō, “figo a modo suo”.

C’è qualcosa di affascinante in ciò che è secondario, che è un paesano B, che non è grande, che non domina il mercato (o il campo) ma, al contrario, è debole, minore, piccolo. Immagino che gli early adopters lo sappiano bene quando investono su GoFundMe, aprono un conto Revolut, provano il “Lampo di blu” di Innocent o danno una chance a tutte le pubblicazioni della casa editrice Italo Svevo – sì, sto parlando di me lol.

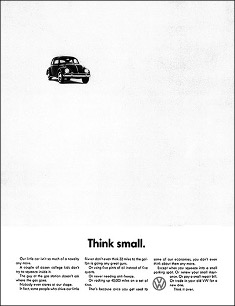

Durante gli anni Cinquanta la Volkswagen era, negli Stati Uniti, una paesana B, uno Shōyō, un underdog. Il modello di vita americano era quello di Don Draper in Mad Men e gli showroom esibivano auto larghe, lunghe, lussuose marchiate Detroit, grandi vacche a motore nel ranch dei concessionari. Ricordiamoci, poi, che siamo nel dopoguerra, Hitler non era ancora un “prodotto nostalgia” e le sue atrocità erano vivide: l’invasione europea, l’olocausto, il maggiolino – perché, in effetti, l’invenzione del maggiolino è attribuita proprio a lui.

Carl Hahn, il John Elkann tedesco, disse, guardando i duri volti dei dirigenti Volkswagen, «devo fare una telefonata». Dall’altra parte del mondo, un BlackBerry Bold 9790 iniziò a riprodurre Not like us di Kendrick Lamar, Bill Bernbach rispose. «Pensi sarà facile vendere un’auto nazista a chi esporta democrazia e libertà?», disse. «Va bene, ma solo perché mi piacciono le sfide». Riagganciò, sputò lo stuzzicadenti e gettò il BlackBerry nell’Hudson prima che si autodistruggesse.

Mentre il sole tramontava fra i grattacieli di Manhattan, Bill si strinse il nodo alla cravatta e disse l’iconica frase: «È tempo di mettere insieme la squadra». Segue un montaggio in stile The Untouchables con la musica degli Avengers. Alla fine, una voce fuori campo presenta i membri: Julian Koenig, copywriter, Helmut Krone, direttore artistico ed Helmut Schmitz, advertising manager.

Nel 1959 la Doyle Dane Bernbach (DDB) lanciò Think Small. Il maggiolino non è una Cadillac come Shōyō non è uno schiacciatore di due metri, ma la loro forza sta tutta nelle dimensioni. Se Shōyō è piccolo e perciò agile, il maggiolino, citando il copy, ha bisogno di meno carburante, non necessita dell’antigelo, fa più chilometri con lo stesso set di gomme, trova parcheggio più facilmente – perfino la comunicazione minimalista è un underdog.

In filosofia, Think Small e We Try Harder si traducono nel pensiero debole, quel «modo di dire provvisorio» di Gianni Vattimo «che si biforca dalla via dominante». I grandi sistemi di pensiero, da Platone a Hegel, sono delle ingombranti Cadillac. Basta aprire i commenti sotto i post Instagram di Repubblica per capire che «la verità assoluta è “liquidata”».

Stiamo vivendo nell’indebolimento costitutivo dell’essere e per muoverci nel post-metafisico ci serve un maggiolino. Dopotutto anche Deadpool e Wolverine hanno bisogno della Honda Odyssey per spostarsi nel Void. «Il pensiero della verità non è il pensiero che “fonda”, come pensa la metafisica […]; bensì quello che, esibendo la caducità e la mortalità proprio come ciò che fa l’essere, opera uno sfondamento». In altre parole, recentemente non è stata di De André la canzone numero uno nella playlist Top 50 Viral su Spotify, ma quella su Massimo Bossetti creata con un’intelligenza artificiale – «Che si biforca rispetto alla ragione-dominio».

Vattimo descrive la società dei mass media non come la scuola di Francoforte – che la demonizza – bensì come una comunità plurale, dove la verità si frammenta in “sub-culture” – minoranze etniche, sessuali, religiose, culturali – che fondano la propria pretesa di realtà sull’assenza di fondamenta del reale – bella questa frase a effetto, eh?

Perfino sui social gli influencer si stanno rimpicciolendo. Secondo una strategia comunicativa sempre più diffusa, grandi aziende si rivolgono a piccoli creators. Al pari di Shōyō, che è basso dunque agile, così pochi followers garantiscono quel senso di intimità che si ricerca in una community.

Essere svantaggiati può essere un punto di forza. We Try Harder.