Non chiamarmi. Non scrivermi. Non cercarmi.

Questo meme qui sotto gira su TikTok e X nasconde una verità piuttosto profonda: nel 2025, parlare al telefono fa paura. E no, non è solo una scusa per non rispondere ai genitori.

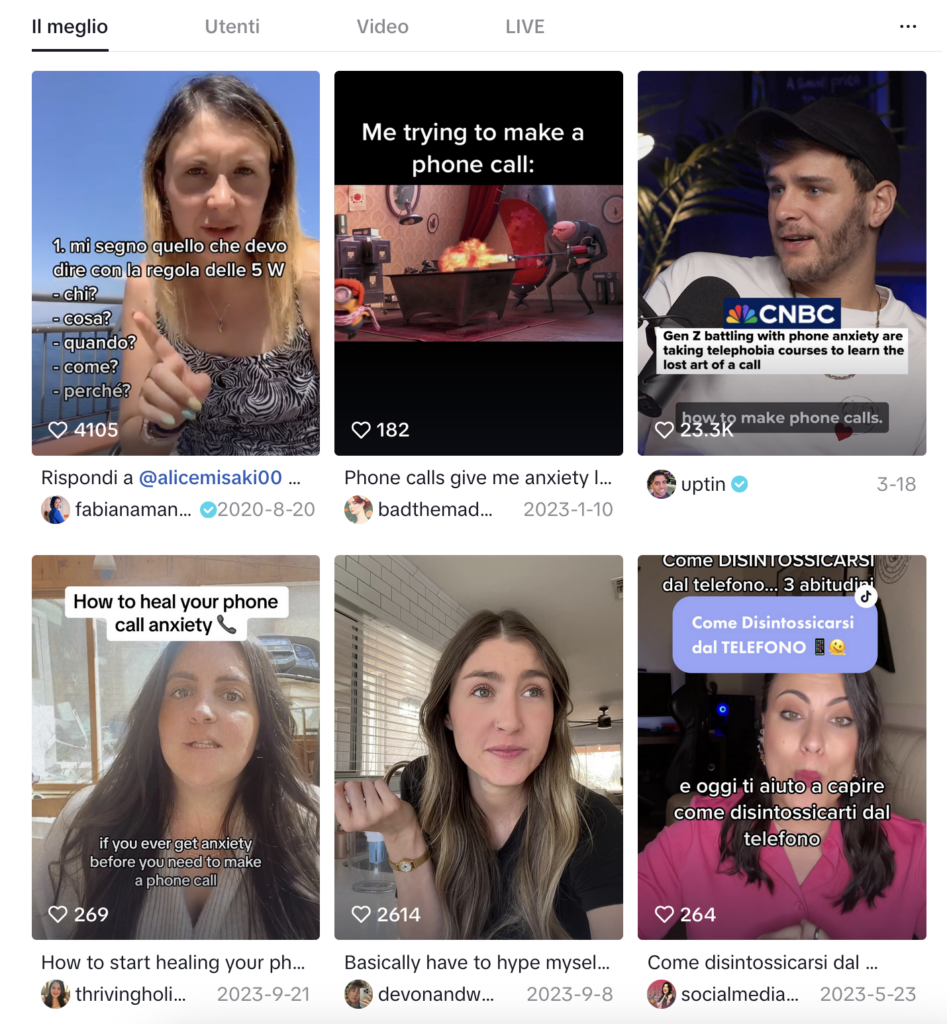

La chiamano già “telephonophobia”, ovvero una forma di ansia sociale legata all’uso della chiamata vocale, così diffusa che alcune scuole all’estero offrono corsi per affrontarla. Meno telefonate, più messaggi vocali, più chat, più emoji. E lo stesso sta succedendo anche da noi, in Italia.

Non è solo una questione di abitudini digitali, ma di identità e di gestione emotiva. La Gen Z (e ormai anche parte dei Millennial) rifugge la comunicazione live, in tempo reale, perché toglie controllo: costringe alla spontaneità, alla vulnerabilità, al confronto. Con i messaggi, invece, puoi scrivere, riscrivere, cancellare, perfezionare. Magari con l’aiuto dell’AI. È una comunicazione curata, protetta, a bassa esposizione emotiva.

Basta scrollare TikTok o cercare l’hashtag #phoneanxiety per vedere un’intera generazione raccontarsi così: come persone iper-connesse, ma che tremano al suono della suoneria. In un video virale, un creator dice con orgoglio “Sto facendo le cose che vi spaventano” mentre chiama il medico per fissare un appuntamento. Come se fosse un’impresa eroica. E forse lo è davvero.

Il punto è che evitare le chiamate oggi è un atto di autodifesa: da chi invade, da chi pretende risposte immediate, da chi non rispetta i nostri confini. Non è solo pigrizia o disinteresse, è un nuovo modo di stabilire le regole del gioco.

Ma non è solo questione di ansia sociale o ipercontrollo. Il rifiuto della telefonata ha anche radici culturali più sottili e profonde. Oggi, per molti giovani, il telefono non è più simbolo di connessione, ma di brutte notizie. Chiamano solo se è urgente. E l’urgenza, ammettiamolo, raramente porta buone notizie.

Psicoterapeuti e ricercatori stanno iniziando a parlarne in modo esplicito: la telefonata è diventata sinonimo di allarme. Una chiamata improvvisa può significare un parente che sta male, un problema di lavoro, una richiesta pressante. L’associazione è ormai automatica: se mi chiami, qualcosa non va.

A questo si aggiunge l’imbarazzo, la goffaggine, l’incertezza. Non puoi rileggere, non puoi cancellare, non puoi controllare i tuoi silenzi o quelli dell’altro. E senza la possibilità di vedere un volto, un’espressione, un sorriso, il margine di interpretazione (e di fraintendimento) si amplifica. Per molti, soprattutto per chi è cresciuto parlando più con le dita che con la voce, questa è una zona grigia difficile da navigare.

Anche la sfiducia nel mezzo gioca un ruolo importante. Le truffe telefoniche sono sempre più frequenti, e il rischio percepito è altissimo. Una telefonata da un numero sconosciuto oggi è più probabile che sia una frode che un saluto affettuoso. E questo ha un impatto reale: una persona su cinque riceve tentativi di truffa almeno una volta a settimana. Come biasimarli, allora, se preferiscono non rispondere mai?

Alcuni brand si stanno muovendo per intercettare questa paura. O2, nel Regno Unito, ha lanciato una campagna contro le truffe telefoniche usando un’idea geniale: un’intelligenza artificiale che interpreta una nonna chiacchierona, capace di intrattenere i truffatori con aneddoti e ricette fino a farli desistere. Una forma di resistenza digitale che protegge, diverte e crea empatia. Ed è anche un modo creativo per dire: sappiamo come ti senti, e stiamo con te.

Sempre più giovani attivano la modalità non disturbare per silenziare le notifiche, tenendo lontano il mondo reale mentre ritagliano momenti di presenza (o assenza) tutta per sé. In questo contesto, la comunicazione asincrona, quella che non richiede risposta immediata, diventa un’ancora di salvezza: testi, vocali, email, DM. Mezzi che danno tempo per pensare, dosare le parole, evitare l’imbarazzo.

Al contempo, le videochiamate stanno guadagnando terreno. Forse perché ci restituiscono quella parte di umanità che la voce da sola non riesce più a trasmettere. Vedere un volto, un’espressione, un gesto – tutto questo aiuta a costruire fiducia. E, in fondo, è questo che manca alle telefonate: non la tecnologia, ma l’empatia.

A questo punto, sembrerebbe facile concludere che la Gen Z abbia definitivamente archiviato le telefonate. E invece no. Come spesso accade con questa generazione, le cose non sono mai così lineari. C’è sempre un paradosso, un twist, un cortocircuito emotivo.

Nel 2023, una ricerca condotta da GWI ha rivelato che un terzo dei giovani tra i 18 e i 25 anni prova nostalgia per gli anni Novanta – un’epoca che, per la maggior parte di loro, è pura mitologia. Un tempo in cui comunicare significava aspettare, desiderare, sentirsi davvero connessi. Niente doppie spunte blu, niente “Sta scrivendo…”, niente risposte istantanee.

Il simbolo più iconico di quella comunicazione analogica? Il telefono a disco. L’oggetto che oggi temono di più – la telefonata vera e propria – diventa però feticcio estetico. Appare nei videoclip (come Please, Please, Please di Sabrina Carpenter), nei feed Instagram, nei set fotografici, nei concept store. I telefoni “stupidi”, minimalisti, retrò, tornano alla ribalta: non per quello che fanno, ma per quello che evocano.

La nostalgia diventa linguaggio. Le citazioni visive anni ’90 invadono TikTok e Instagram: MTV, videogiochi vintage, jeans larghi e telefoni fissi diventano simboli di un tempo percepito come più semplice, più intimo, più autentico. È retrofuturismo emotivo, una forma di evasione affettiva verso un passato idealizzato che non si è mai vissuto davvero.

Persino i brand stanno intercettando questo trend: Nokia, l’ex regina dei telefoni indistruttibili, ha lanciato quest’anno un archivio digitale con foto, schizzi, video e storie dal ‘95 al 2017. Prada, invece, ha attivato una hotline d’epoca per la sua campagna Now That We’re Here, dove si poteva ascoltare un messaggio dell’artista e regista Miranda July. Un’operazione di marketing? Sì, ma anche un esperimento narrativo. Un modo per dire: parliamoci di nuovo, ma a modo nostro.

In questo scenario, i telefoni vintage diventano ponti: strumenti che limitano la connessione continua, rendendo lo scambio più raro, più prezioso. Le chiamate non sono più temute, se avvengono su un oggetto che ha un’estetica slow, che riporta a un tempo senza notifiche, senza multitasking. Sono una coccola, un gioco, un rito.